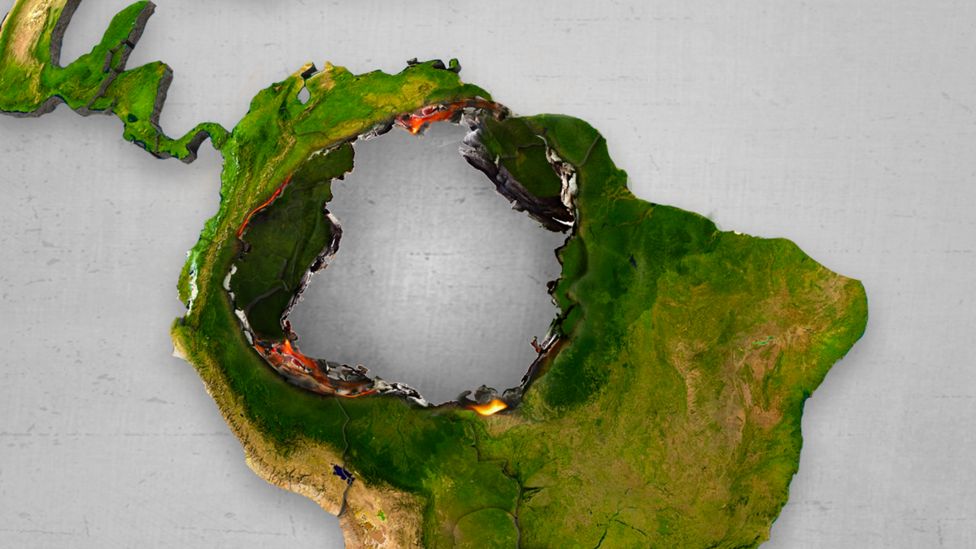

Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner el Amazonas en el punto de mira.

Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación.

Expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera en estos dos países.

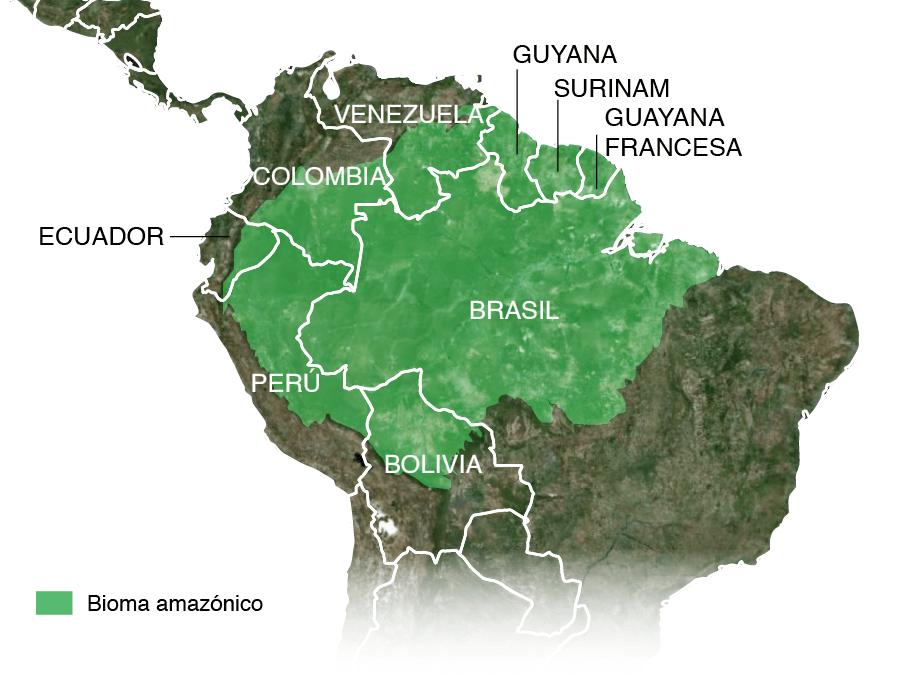

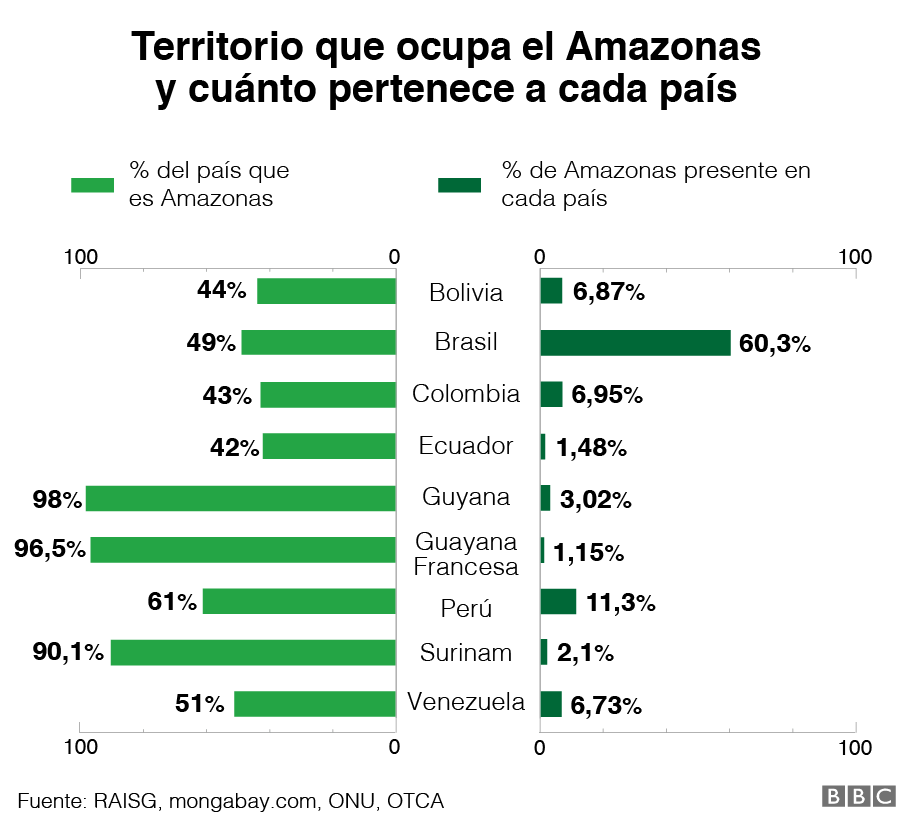

Esta práctica, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, entre otras, son responsables de las tasas de deforestación crecientes en los nueve países amazónicos (contando con Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar).

Aquí radica el punto de fricción entre gobiernos, ambientalistas, empresas e indígenas: el deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación del Amazonas y de sus pueblos nativos

“No podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación”, dice Natalia Hernández, experta de la Fundación Gaia Amazonas y RAISG

“Hasta ahora lo que tenemos son discursos y proyectos de infraestructura contradictorios, que contribuyen a la deforestación y no resuelven los problemas reales de la gente que vive en el Amazonas", añade.

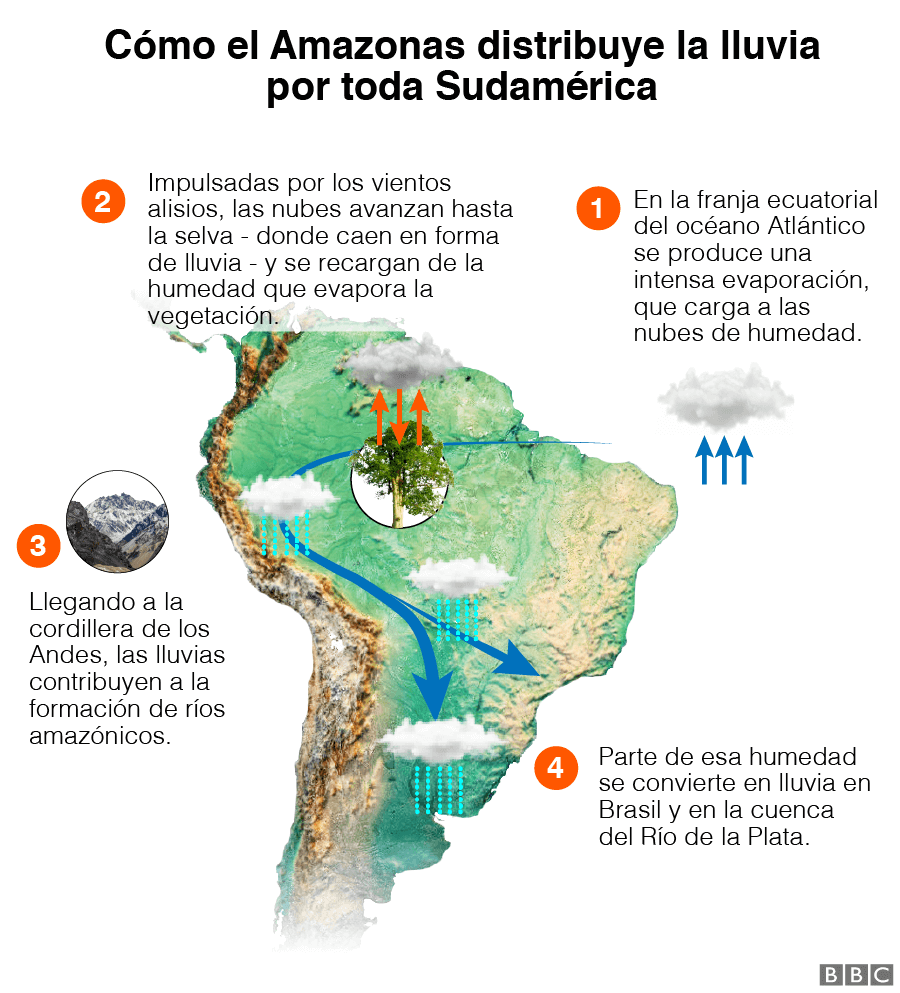

Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso a aquellos países sin la Amazonía.

Esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde: suministrar humedad a Sudamérica, regular el clima de la región y capturar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.

“El cuadrilátero formado entre el centro-sur de Brasil y la cuenca del Río de la Plata sería un desierto si no fuera por el Amazonas”, le dijo a BBC Mundo el climatólogo Antonio Donato Nobre, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

“La gente no tiene idea de lo que significa perder este magnífico sistema hidrológico”, advirtió.

Si no se revierten estos niveles de deforestación y degradación, dicen los científicos, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta.

¿Qué actividades provocan esta deforestación? ¿Cuánto bosque original ha perdido cada Estado? ¿Qué están haciendo los gobiernos?

Estas son algunas de las cuestiones que exploramos en este especial interactivo

Los incendios en Bolivia, que comenzaron en mayo de 2019, destruyeron casi dos millones de hectáreas de bosque (el equivalente a 13 veces el tamaño de Ciudad de México), según la Fundación Amigos de la Naturaleza, una ONG de monitoreo.

Y casi la mitad ocurrieron en áreas protegidas, conocidas por su alto índice de biodiversidad.

El gobierno de Evo Morales firmó un decreto autorizando la tala de árboles y las quemas para actividades agrícolas en el Amazonas, lo que provocó protestas de grupos indígenas.

Los ambientalistas también acusaron a Morales de haber estimulado la deforestación con la política de vender más tierras de la región amazónica a empresarios y distribuirlas a campesinos.

La expansión acelerada de la frontera agrícola es principalmente para destinarla a la siembra de soja y la cría de ganado, con la expectativa de exportar estos productos al mercado chino.

En agosto de 2019, Morales festejó la exportación del primer lote de carne de res a China. La misma región fue responsable de casi la mitad de la producción de soja en Bolivia en el 2018, y fue la más afectada por los incendios el año pasado.

En respuesta a las críticas que recibió durante la crisis de los incendios, Morales interrumpió la venta de tierras en Chiquitanía, lo que llamó “pausa ecológica”.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia fue cuestionado sobre su estrategia actual para controlar las quemas y reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

Bolivia ya perdió cerca del 8% de su bosque original.